Cosa si intende per Gioco Responsabile: definizioni, limiti e nuove prospettive

Cos’è il Gioco Responsabile? Una riflessione sul significato reale di questo concetto, sui limiti della definizione tradizionale e sulle nuove prospettive per una tutela più efficace e condivisa dei giocatori.

Il termine Gioco Responsabile nasce negli anni ’90 in ambito internazionale, per indicare un insieme di principi, strumenti e pratiche volte a ridurre i potenziali danni legati al gioco con vincita in denaro, mantenendolo al tempo stesso un’attività lecita, regolata e accessibile. Alla base di questo approccio vi è l’idea che il gioco debba restare una forma di intrattenimento, a condizione che sia esercitato entro limiti considerati “sani” dal punto di vista economico, psicologico e relazionale.

Secondo la definizione promossa anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, il Gioco Responsabile presuppone che ogni individuo possa giocare in modo autonomo, consapevole e informato, mantenendo il controllo sul proprio comportamento e prevenendo l’insorgere di situazioni problematiche. In altre parole, il giocatore ideale è colui che sa quando fermarsi, conosce i rischi, rispetta i propri limiti e agisce con piena lucidità.

In Italia, questa visione è stata recepita e rilanciata anche dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), che ne ha fatto un principio guida per la regolazione del settore. Il Gioco Responsabile, in questo contesto, si traduce in un insieme di misure che comprendono: la tutela dei soggetti vulnerabili, la prevenzione dell’eccesso, la trasparenza dell’offerta, l’informazione sui rischi e il contrasto al gioco illegale.

L’idea di fondo è quella di bilanciare due esigenze: da un lato il diritto individuale al divertimento, dall’altro la necessità di proteggere la salute economica e psicologica delle persone, soprattutto nei casi in cui il gioco può assumere tratti compulsivi o perdere la sua natura ricreativa. La libertà di scelta resta un valore fondamentale, ma richiede un ecosistema regolato, capace di intervenire quando emergono segnali di rischio.

Garantire un’esperienza di gioco sicura e sostenibile significa dunque prevenire i comportamenti problematici, offrendo strumenti concreti: dai limiti di spesa e di tempo, all'autoesclusione, fino all’educazione sui rischi e all’accesso a reti di supporto specializzate. Non si tratta solo di regolare, ma di promuovere una cultura che riconosca la complessità dell’esperienza di gioco e la protegga con responsabilità.

Il modello tradizionale del Gioco Responsabile: principi e criticità

Nella sua formulazione tradizionale, il concetto di Gioco Responsabile si fonda sull’idea che il comportamento corretto debba essere attribuito al singolo individuo. Il giocatore “ideale” è colui che sa autoregolarsi: è informato, consapevole dei rischi, capace di stabilire e rispettare limiti di tempo, spesa e frequenza. A supporto di questo modello, agli operatori viene richiesto di offrire strumenti adeguati – come limiti personalizzabili, messaggi di avviso e opzioni di autoesclusione – affinché il giocatore possa esercitare la propria libertà di scelta in modo consapevole e non compulsivo.

Questa visione si basa su alcuni principi fondamentali:

la consapevolezza del rischio, ovvero l’obbligo di informare il giocatore sul funzionamento del gioco e sulle reali probabilità di vincita;

il controllo individuale, reso possibile da strumenti di autolimitazione efficaci e facilmente accessibili;

la libertà di scelta, intesa come possibilità di giocare in modo volontario, senza pressioni o dipendenze;

la tutela dei soggetti vulnerabili, con particolare attenzione a minori, persone fragili o in condizioni di disagio.

Pur rappresentando una condizione necessaria per rendere il gioco un’attività legittima e regolare, questa impostazione mostra oggi evidenti limiti. In un contesto profondamente trasformato dalla tecnologia, dalla personalizzazione spinta e dalle logiche persuasive delle piattaforme digitali, affidare la prevenzione esclusivamente al comportamento del singolo rischia di risultare insufficiente.

Per questo motivo, il concetto di Gioco Responsabile necessita di una revisione culturale e strategica. Non basta più agire sul comportamento individuale: serve una visione sistemica che coinvolga l’intero ecosistema del gioco – dai regolatori agli operatori, dal design dei prodotti alle logiche di comunicazione – per costruire realmente ambienti di gioco sicuri, sostenibili e orientati alla tutela.

Il limite della responsabilità individuale nel gioco

Il concetto di Gioco Responsabile, così come viene generalmente inteso, attribuisce infatti al singolo giocatore il compito di auto-controllarsi, informarsi, porsi dei limiti e riconoscere i segnali di rischio. È una visione centrata sull’individuo, che presuppone lucidità, razionalità e capacità di scelta anche in momenti di fragilità emotiva o vulnerabilità. Il problema è che, così facendo, si sposta il peso del rischio tutto sulle spalle del giocatore, assolvendo implicitamente il contesto che lo circonda.

In questo schema, l’ambiente di gioco, ovvero il modo in cui è progettato un sito, una app, un’interfaccia, un bonus, una comunicazione, viene trattato come neutro, quando in realtà può influenzare profondamente i comportamenti. Parlare solo di responsabilità individuale significa spesso evitare una riflessione sistemica: su cosa può e deve fare chi progetta, promuove, regola o comunica il gioco.

È qui che il messaggio “gioca responsabilmente” rischia di diventare retorico, se non addirittura un alibi. Diventa spesso una formula di comodo: uno scudo linguistico che protegge l’intero sistema da un’assunzione di responsabilità più ampia.La responsabilità non si esaurisce in una frase: richiede contesto, strumenti, etica e impegno collettivo.

La cultura del Gioco Responsabile oggi in Italia e cosa intendono gli Italiani per gioco Responsabile?

La Fondazione FAIR ha presentato una ricerca sul Gioco Responsabile all'evento EASG, 14ª Conferenza Europea sugli Studi sul Gioco d'Azzardo. Questa ricerca, dal titolo La cultura del Gioco Responsabile in Italia - Fondazione FAIR realizzata con l’Istituto di Ricerca Eumetra su un campione di 2.000 tra giocatori e non giocatori rappresentativi della popolazione italiana, ha avuto origine dalla necessità di comprendere quali sono i gap oggi esistenti su queste tematiche e di come poter, lavorando insieme agli operatori, alle istituzioni e agli altri attori del settore, colmarli per porre il Gioco Responsabile al centro dei cambiamenti del settore. Un punto di partenza fondamentale.

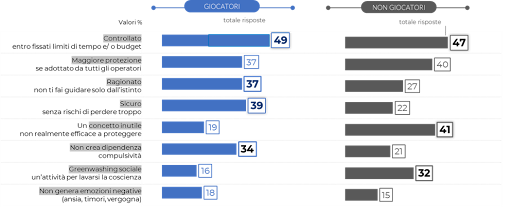

Fonte: La cultura del Gioco Responsabile in Italia - Fondazione FAIR

Da questa ricerca emerge come il Gioco Responsabile venga identificato dalla maggior parte dei giocatori come un gioco controllato, sicuro e protetto. I non giocatori invece, con una visione molto differente, lo definiscono anche un concetto inutile.

La definizione di Gioco Responsabile per la Fondazione FAIR

Fondazione FAIR propone un nuovo paradigma di Gioco Responsabile, che supera la logica individuale per abbracciare una tutela sistemica, efficace e condivisa, fondata sulla prevenzione dei rischi e sulla centralità della persona.

Il Gioco Responsabile è un approccio integrato al gioco d’azzardo che mira a promuovere una cultura fondata sulla sicurezza, sulla consapevolezza e sulla tutela delle persone. Si basa sul rispetto delle normative, sull’adozione di strumenti di protezione e supporto al giocatore, sull’analisi dei dati e su una comunicazione trasparente. L’obiettivo è offrire un’esperienza di gioco sostenibile, prevenendo i comportamenti problematici non solo quando si manifestano, ma soprattutto agendo in anticipo attraverso l’educazione, il design etico delle esperienze di gioco, l’uso intelligente dei dati e il supporto alle persone più vulnerabili.

Le prospettive: andare oltre il “gioco responsabile”

Oggi, in molti Paesi, si sta andando oltre la logica del gioco responsabile inteso come semplice dovere del singolo. In Regno Unito, Australia, Svezia, Norvegia e Canada, si parla sempre più spesso di “player protection”, “harm reduction” e “duty of care”: concetti che spostano l’attenzione dalla responsabilità individuale alla responsabilità sistemica. Significa costruire contesti di gioco che riducono attivamente i rischi, utilizzando la tecnologia non solo per incentivare il consumo, ma per prevenire comportamenti disfunzionali in tempo reale, grazie all’analisi dei dati, ai segnali predittivi, al design comportamentale.

Anche in Italia si apre ora una finestra di opportunità. La nuova legge sul gioco online e l’attenzione crescente al tema della tutela possono segnare un cambio di passo. Ma serve il coraggio culturale di superare la retorica del “gioca responsabilmente” e costruire un linguaggio nuovo, fondato sulla consapevolezza, sulla prevenzione e sulla responsabilità condivisa tra istituzioni, operatori e società civile.

La Fondazione FAIR promuove questa evoluzione: crediamo che la vera tutela non sia dire al giocatore cosa dovrebbe fare, ma progettare un sistema in cui diventi naturale scegliere il bene, non il rischio.

Scopri il nostro Manifesto e le nostre attività

Iscriviti alla newsletter e rimani aggiornato sulla Fondazione FAIR